O que é uma doença? Quem é o sujeito que adoece?

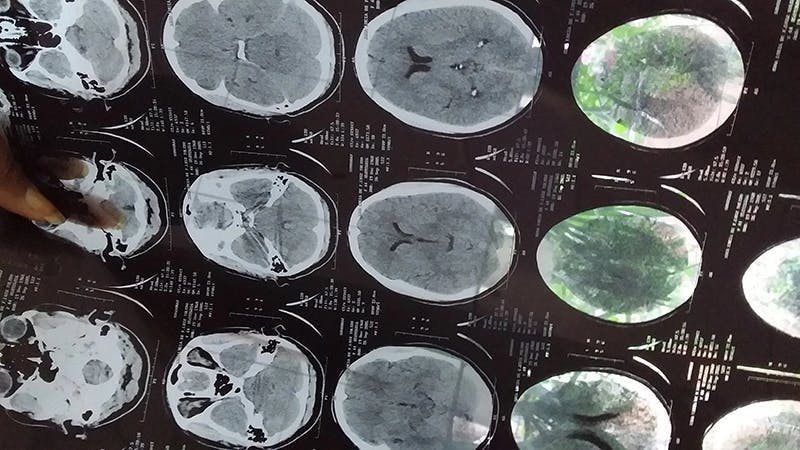

Essas são questões que o curta-metragem Edna (2018), de Edna Lúcia de F. L. Toledo, nos levanta. Não sabemos, ao certo, qual o diagnóstico de Edna. Temos, por outro lado, imagens que se revelam ao longo do filme e podem ser montadas por nós. Há, junto com imagens de tomografia, de ultrassonografias, caixas de remédio e receitas, fotografias pessoais e elementos caseiros. Existe uma identidade que caminha antes, durante e depois do adoecimento.

Em Edna, o ser que adoeceu é esmorecido por todos os diagnósticos e procedimentos aos quais foi submetido. Se as fotografias de família apontam para uma memória que é subjetiva e afetiva, essa se choca com as imagens computadorizadas que tentam investigar o estado de saúde de Edna. São imagens que vasculham todo um organismo, tentando encontrar a causa dos sintomas. Ver por dentro, escanear e mostrar as estruturas ósseas e musculares de um corpo não é, porém, compreender a subjetividade de quem nele habita. Ao longo do curta-metragem, Edna fala de si em terceira pessoa: a investigação profunda do seu corpo por médicos e especialistas não suscitou um reconhecimento pessoal de sua existência, mas um distanciamento e um deslocamento que a induzem a dizer de si como se fosse outrem.

Edna é um retrato de como pode a abordagem médica relacionar-se à memória e à construção da vida de alguém. Feito um gesto arqueológico, Edna Lúcia reúne e se debruça sobre imagens, receitas e exames que tinha consigo, tentando construir a linha da vida e da memória de alguém que adoeceu. A câmera do celular na mão que mostra esse material oscila, perde e ganha foco, lembrando-nos o gesto ávido de um detetive que, com uma lupa, tenta ver mais de perto – ou, por vezes, de longe – para que possa ver melhor. A voz que narra e acompanha as imagens aponta-as e designa-as: “Edna por fora, Edna por dentro”. Esse gesto indicial nomeia e significa imagens que deixam de ser aquelas do crânio de qualquer um, para se tornarem aquelas de alguém. Ao mesmo tempo, frente à dificuldade de se encontrar com precisão o diagnóstico de Edna, o que poderia ser documento – um exame médico – é colocado em xeque pela própria abordagem. Ouvimos: será que ela realmente sente essa dor toda?

Documentar a dor parece ser algo que ultrapassa os laudos médicos, os quais, se não conseguem explicar o sofrimento de uma pessoa, podem ser apreendidos por aquela que a vive em um âmbito de dúvida e quase ficcional. Edna despeja, sobre um ursinho de pelúcia, uma sacola de medicamentos e interpela, em um diálogo auto referido e existencial: “Por que a Edna teve de usar todos esses medicamentos se a Edna não tinha nada?”. Edna enfrenta um sofrimento que se duplica: além da dor que sente em seu corpo, sofre também com a falta de documentos que possam comprová-la, mesmo que se tenha inúmeras caixas de remédios, bulas e imagens. Todos esses fármacos caem sobre o ursinho de pelúcia e mimetizam o acúmulo e o peso da doença sobre a memória de uma vida que teve alguns lampejos de ternura.

Ouve-se a indagação: “Será se ela conseguisse um namorado, transasse legal, ela não sentia menos dores? Poxa, tem médico que acha que sim. Será que isso?”. Essas perguntas nos lembram que não há dor ou sofrimento que não se insira dentro de um espectro muito maior de desejos e sonhos de alguém. E que, nesse contexto, há um limite para que alguém externo – um médico, por exemplo – consiga mensurar tudo que alguém deseja e ama no mais íntimo de si. Agir desse modo pode ser uma conduta iatrogênica. Edna diz que é preciso ter “cara de drogada” e que “remédio é droga”: não é possível mais reconhecer o tratamento que faz como benéfico para si. Voltando-se para o passado, ela resgata as medalhas das corridas que ganhara. Diz: “Você venceu. Você ganhou medalhas”. Há, portanto, no presente da doença e na conduta médica algo que a aflige a ponto de pensar que a possibilidade de recuperação ou de glória não mais a alcance no presente ou no futuro.

Na prática médica, exames complementares de imagem, como ultrassom, tomografia, ressonância magnética, dentre outros, são úteis para que se possa ver e saber mais informações sobre um paciente para além do que se possa ser compreendido e visto em um exame físico inicial. São, desse modo, instrumentos caros e importantes ao raciocínio e conduta clínica. No entanto, Edna ilustra a importância de se ter, no seio da atividade médica, a consciência que a imagem de um exame nunca será a imagem de um órgão, mas um retrato que mostra um evento que se situa profundamente na história de vida de alguém.

Ver a imagem interna do encéfalo de uma pessoa não é o suficiente para que se tenha toda dimensão da história que essa estrutura do corpo vivenciou. Toda a vida que esse encéfalo permitiu que houvesse. É preciso decodificar essas imagens dos exames não apenas para que se acerte e se tenha um diagnóstico, mas para que não se perca a memória e a história de uma vida que tem nome e identidade. Se, por um lado, Edna aponta para os exames médicos dizendo que pode-se ver “Edna em fígado, Edna em ultrassom”, torna-se necessário restituir a essas imagens fragmentadas a identidade à qual pertencem. É preciso organizá-las tal como as fotos dos álbuns de família que buscamos quando sentimos falta do passado distante do cotidiano que vivemos e nos permitem a compreensão de uma própria individualidade. Porque, se, enquanto profissionais da medicina, podemos ver, tal como nos diz a narração “Edna à beira da morte”, é ainda na vida – e por ela – que atuamos e podemos trabalhar. “Você está viva cara, você está viva”. Diz-nos e alerta-nos Edna na última frase do filme.