Lucy Fischer abre seu influente artigo “The Image of Woman as Image: The Optical Politics of Dames” com a seguinte declaração de Busby Berkeley, co-diretor e coreógrafo de diversos “musicais de bastidores” (“backstage musicals”) do início dos anos 1930, famoso pelos seus extravagantes e caleidoscópicos números musicais, que contavam com a presença de dezenas de dançarinas:

Eu nunca tive a intenção de fazer erotismo ou pornografia. Eu amo garotas bonitas e amo juntar e mostrar muitas garotas bonitas com características normais e corpos bem feitos. É a ideia de espetáculo expressa em ‘What do you go for?’. O que você vai fazer, por que você vai a um espetáculo? Não é pela história, não é pelas estrelas, nem pela música. O que as pessoas querem ver são garotas bonitas. (FISCHER, 1976, p. 2)

É esse olhar objetificador de Berkeley que será colocado em questão, na medida em que a autora critica a transformação da mulher em mera imagem para o prazer visual masculino em seus números musicais. Em consonância com outras análises fílmicas feministas dos anos 1970, Fischer aponta a propensão de Berkeley a tornar literais as metáforas usadas por muitas autoras para caracterizar a representação da mulher no cinema clássico narrativo: suas abstrações plásticas apresentariam “uma visão dos estereótipos femininos em suas formas mais puras e destiladas” (FISCHER, 1976, p. 3).

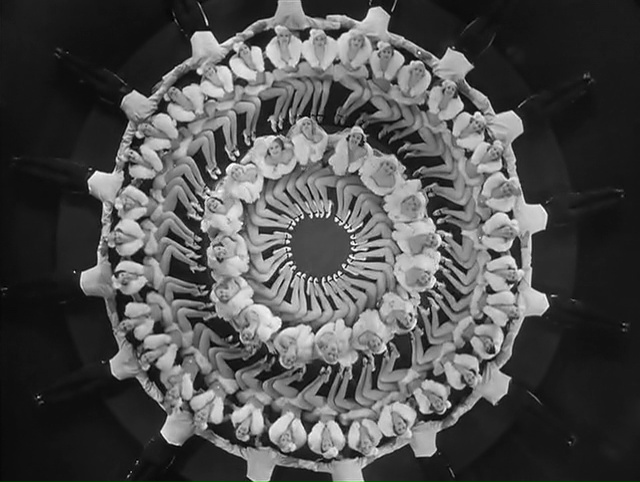

Padrões caleidoscópicos no número “Young and Healthy” (“Rua 42”, 1933)

Se em diversos filmes a mulher desempenhava um papel semelhante ao das sereias mitológicas que encantam os homens, as dançarinas estão vestidas literalmente de sereias no número aquático “By a Waterfall” de Belezas em Revista (Footlight Parade, Lloyd Bacon e Busby Berkeley, 1933). Se em outros a “heroína virginal” parece ter uma “aura de impenetrabilidade”, no número “Pettin’ in the Park”, Ruby Keeler dança vestindo uma armadura, a qual Dick Powell, seu par romântico, perfura com um abridor de latas no final da performance, numa alusão pouco sutil a um estupro, em Cavadoras de Ouro (Gold Diggers of 1933, Mervyn LeRoy e Busby Berkeley, 1933). Fischer verifica a imagem do estupro também quando Busby Berkeley faz um de seus “planos-através-das-pernas”: quando a câmera atravessa por baixo das pernas de dançarinas enfileiradas, tem-se a imagem literal do “ato sexual transposto para a técnica cinematográfica” (ibid., p. 3).

Para Fischer, no “plano-através-das-pernas” o movimento de câmera remete ao ato sexual (“Rua 42”, 1933)

Fischer segue para uma análise detalhada de Mulheres e Música (no original, Dames), musical de 1934, dirigido por Ray Enright, a cargo da narrativa “realista”, e Busby Berkeley, responsável pelos números musicais. Em tais números, a figura feminina geralmente aparece retirada do universo realista, existindo simplesmente como “imagem”. Em “I Only Have Eyes for You”, as mulheres aparecem num sonho do personagem de Dick Powell, habitando um espaço-tempo indefinido (fundo negro, espacialidade e temporalidade impossíveis de identificar, oníricas). Elas parecem ser todas exatamente iguais, moldadas sob determinado padrão de “fotogenia” da época, e enfileiradas em frente a espelhos enquanto se maquiam, de forma a que se perceba tal similitude na pluralidade de imagens na tela (delas e de seus reflexos). Apesar do teor romântico da canção, durante todo o número Powell está fazendo sua declaração de amor não para Ruby Keeler, mas para suas imagens/sósias.

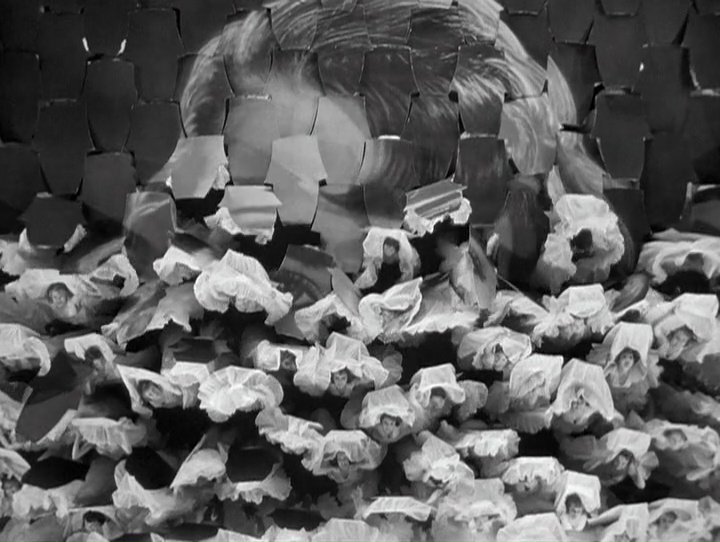

Nesse e em outros números, Fischer afirma que “as mulheres perdem suas individualidades num sentido mais profundo do que apenas a semelhança física” e “suas identidades são completamente consumidas na criação de um padrão abstrato” (ibid., p. 5). Tais padrões geralmente circulares remetem, simbolicamente, à sexualidade feminina, reafirmando a noção das mulheres como objetos sexuais, passivas e prontas para serem moldadas pelo homem – tanto pelo personagem diretor do espetáculo teatral (diegético) quanto pelo diretor extradiegético, o próprio Berkeley. Além disso, conforme declarava Berkeley sobre a escolha das dançarinas, bastava que elas “combinassem como pérolas”, o que evidencia por si só um ideal de brancura eminentemente racista no casting. Uma vez que não precisavam cantar ou dançar (contanto que fossem “bonitas”), Fischer considera que os “movimentos repetitivos e sem objetivo” das dançarinas beiram ao “zumbismo” e à “catatonia”. Para a autora, as mulheres adquirem o mesmo status que os elementos decorativos do cenário, confundindo-se ou se transformando neles, como quando uma fileira de dançarinas torna-se literalmente um objeto (um espelho de mão), ou quando elas erguem sobre suas cabeças as peças de um gigantesco quebra-cabeças, tapando seus corpos totalmente para formar uma só imagem, a do rosto de Ruby Keeler.

No último número do filme, “Dames” (homônimo ao título), na medida em que o próprio aparato cinematográfico, a câmera (que está ligada à imaginação de Dick Powell), invade os espaços das dançarinas em momentos de intimidade (quando acordam ou quando tomam banho juntas), elas tapam e destapam a lente da câmera constantemente, num jogo que as reitera como objetos do olhar voyeurístico masculino que insiste em observá-las pelo buraco da fechadura. O número termina com um plano congelado das dançarinas que novamente as transforma em uma imagem, um cartaz que Dick Powell rasga com sua cabeça, para cantar a última estrofe da canção. Para Fischer, há aqui novamente a iconografia do estupro. Em última análise, o número celebraria “não a presença física da mulher”, mas a sua “substituta virtual”, a “imagem sintética, cinematográfica” da mulher (ibid., p. 10).

Dick Powell “penetra” e rasga o cartaz das dançarinas no número final de “Dames”

Quando Richard Dyer escreve seu artigo Entertainment and Utopia, ele propõe pensar os musicais americanos a partir da constante oposição entre as partes não-musicais (representativas, que se assemelham à “realidade”) e as partes musicais (não-representativas, utópicas). Uma “sensação de utopia” seria alcançada através dos números musicais, que resolvem os conflitos da narrativa através de respostas utópicas aos mesmos. Pode-se tomar como exemplo a sensação de abundância, ou seja, em contraposição à pobreza e à escassez de recursos da narrativa principal da Grande Depressão, há extravagância, excesso e redistribuição de riquezas, acesso à fortuna e sucesso financeiro através da performance musical.

No caso de musicais de bastidores como os de Berkeley, narrativa “principal” e números musicais parecem estar claramente separados, quase desconexos e completamente diferentes em termos de linguagem: números extravagantes, com movimentos de câmera e lógica de montagem bastante destoantes da narrativa “realista”. Entretanto, contraditoriamente, se há por um lado uma descontinuidade entre as partes, por outro, há a reprise das principais “lições” da narrativa principal, principalmente a ideia de que “o único capital das mulheres são seus corpos como objeto”, no contexto de dificuldade financeira. Dyer toma emprestado os principais pontos da argumentação de Fischer quando conclui que, nesses musicais, a “escala abundante dos números é uma abundância de pilhas de mulheres” e que, “enquanto a [parte] não-representacional certamente sugere uma alternativa à narrativa, a representacional meramente reforça a narrativa (mulheres como cunhagem sexual, mulheres – e homens – como expressões do produtor masculino)” (DYER, 2002, p. 27).

Certamente é possível fazer objeções às ideias de Fischer: Pamela Robertson, por exemplo, critica seus argumentos devido à “suposição de que os números de Berkeley são inequivocamente direcionados para um espectador masculino”, ignorando, por exemplo, “espectadoras mulheres cujos desejos homossexuais possam localizar um erotismo lésbico nos números”. Robertson cita como exemplo o número final de “Dames”, em que mulheres acordam e tomam banho juntas, e que para ela “parece igualmente passível de ser lido tanto como iconografia lésbica quanto em termos de erotismo entre mulheres presente em pornografia heterossexual masculina” (ROBERTSON, 2002, p. 134).

Para Robertson, momentos de erotismo entre mulheres em “Dames” permitem outras leituras, se consideradas as espectadoras mulheres e/ou lésbicas, por exemplo

Não há espaço, neste breve artigo, para aprofundar esta e outras objeções – será um trabalho a ser feito em outra oportunidade. Por ora, acredito que tais números musicais discutidos aqui, apesar de aparecerem como rupturas ou desvios da narrativa, não rompem com a mesma em termos de conteúdo, mas, pelo contrário, reforçam os valores da norma vigente em imagens que padronizam os corpos femininos num ideal de beleza machista, racista e heteronormativo – em outras palavras, apontam para uma representação fixa e estável de gênero, do que seria o “feminino”, do que seria a Mulher com “M” maiúsculo a partir de um olhar masculino sexista. E se pensarmos que uma padronização semelhante perdura em obras audiovisuais musicais e não-musicais ainda hoje, a crítica de Lucy Fischer se mantém não só pertinente como atual.