Pensar o roteiro audiovisual como obra de criação artística é adentrar um terreno não mapeado. Os Estudos de Roteiro, um campo tão fértil quanto ainda em grande medida inexplorado, muitas vezes se deparam com uma indagação fundamental, que determina a própria natureza do seu objeto: seria o roteiro literatura? Estaríamos diante de um novo gênero literário, cuja consolidação futura pode ser pressentida numa gradual (embora lenta) ampliação do interesse por essa modalidade de escrita? E se o roteiro é literatura, ele pode ser inequivocamente pensado como uma forma artística independente do filme para cuja produção deve servir de guia, sempre tomado, ele sim, como uma obra final e completa em si mesma? Ou estaria para sempre legado a este “entrelugar” (para empregarmos a expressão usada por Follain de Figueiredo no seu Narrativas migrantes – 2010)?

É preciso aprender a lidar com essas indagações tão prementes, alimentar-se delas, sem perder de vista que a afirmação, hoje banal, de que o cinema é uma forma de arte também esteve em litígio durante as primeiras décadas de sua consolidação como fenômeno cultural de massas. Não pretendo trazer aqui uma resposta taxativa para a questão que dá título a este texto, que se pensa como ensaio, mas apenas apontar novas perspectivas de análise, abrir caminhos e ampliar o pensamento sobre o tema. Isso posto, sugiro algumas provocações iniciais, problematizando três frentes de reflexão para o estabelecimento de uma ontologia do roteiro audiovisual. São elas:

- Em primeiro lugar, propõe-se pensar o que o roteiro significa para quem o escreve (quer dizer, para o seu autor);

- Adiante, pretende-se entender o que o roteiro representa para aqueles a quem ele se destina (ou seja, seus possíveis leitores);

- Por fim, é preciso debater qual o papel do roteiro no mercado de arte em que se insere (isto é, no contexto do mercado editorial e de outros canais de circulação possíveis).

Cabe pontuar que o roteiro é amiúde definido por aqueles que o estudam ou lecionam sua instrumentalização a partir do abstruso critério da exclusão: afirmando o que o roteiro não é, esquece-se de definir o que ele é; nesse processo, pressente-se agudamente sua natureza como a afirmação de uma falta. O roteiro seria, assim, um texto puramente técnico, exangue, de caráter telegráfico e que se esforça para apagar quaisquer marcas de autoria. Em suas rubricas e direções de cena, usaria o discurso buscando esvai-lo de qualquer ambiguidade, aprisioná-lo em um sentido inequívoco e cristalino, podando as adjetivações e buscando a materialização das imagens que evoca (que, contudo, devem ser de natureza pretensamente concreta: a imagem poética está interditada). Nessa direção, é irônico que tanto os manuais de roteiro como grande parte da academia ou dos teóricos da arte acreditem na mesma exata afirmação de partida: o roteiro não é (e não pode almejar ser) literatura.

E se são de fato os manuais o material mais amplamente difundido sobre o tema, são também eles que primeiro definem o roteiro pelo que ele não deve ser, pelo que ele não pode aspirar a ser sob pena de se perder de si mesmo, evocando como justificativa para todas essas interdições sua “vocação primordial”: servir de guia técnico para o filme a ser realizado, orientando equipe e elenco para a construção da obra para qual ele é apenas uma espécie de planta baixa. Se não resistir à tentação de se perder na intricada poesia da linguagem literária, o roteirista correria o risco de obscurecer suas indicações e fazer naufragar o filme enquanto projeto. É o problema da “ambição literária” que Robert McKee, hoje talvez o mais vendido manualista desse campo, considera tão grave, a ponto de asseverar: “Quando você achar que escreveu algo particularmente bom e literário, corte” (2013, p. 363). Adiante, ele acrescenta, sublinhando mais uma vez a feição inacabada do texto para cinema: “Um trabalho literário é finalizado e completo dentro de si mesmo. Um roteiro espera uma câmera” (2013, p. 368). Mas McKee, que, apesar de lecionar com grande autoridade o ofício, parece ter escrito mais páginas sobre roteiros do que páginas deste tipo de texto, não está sozinho nesse ponto de vista. Ele faz eco ao antigo pensamento de célebres autores cinematográficos, eles muito mais habituados a esse labor, como Godard, que já afirmou:

Eu gosto de ser surpreendido. Se a gente sabe com antecedência tudo que vai fazer, já não vale mais a pena fazer. Se um espetáculo está todo escrito, para que filmá-lo? Para que serve o cinema, se ele segue os passos da literatura? Quando eu escrevo um roteiro, também fico com vontade de colocar tudo no papel, mas não consigo. Não sou escritor. Fazer um filme é superpor três operações: pensar, filmar, montar. Não pode estar tudo no roteiro; ou, se estiver, se as pessoas já choram ou riem lendo o roteiro, basta imprimi-lo e vendê-lo nas livrarias.1

Aqui talvez caiba a pergunta: do ponto de vista da composição, por que o roteiro não pode fazer chorar? Por que o roteirista não pode ter marcas estilísticas2 que definam os contornos da sua autoria? E por que não imprimir o roteiro e vendê-lo nas livrarias? Em outro texto sobre o assunto3, analisei uma das publicações pioneiras de roteiros, o volume americano Four Screenplays of Ingmar Bergman, de 1960, em que fica bastante evidente que o realizador sueco, um dos primeiros a ter a “honra” de ver seus roteiros impressos e vendidos em livrarias, ignorava completamente todos os interditos clássicos ao texto roteirístico. Bergman não somente usa de uma linguagem dita poética, como descreve cheiros, suprime diálogos, narra imprecisamente ações e reações, chegando ao ápice de construir um roteiro inteiro em primeira pessoa (o de Morangos silvestres), numa ruptura radical com o formato. Então, talvez seja menos importante ponderar se os roteiristas deveriam ou não evitar as marcas de estilo do que entender que elas são plenamente observáveis também naqueles roteiros considerados como exemplos de sucesso (em alguns casos, impulsionando sua publicação).4

Alguns podem questionar, no caminho inverso, a quem interessa que o roteiro possa ser considerado literatura, tendo a “honra” de ser impresso, publicado, diagramado, encapado, vendido, cada uma dessas pequenas ações balizada pela intrínseca noção de que a experiência da sua leitura possa ser apreendida e apreciada pelo público comum (e não apenas pela equipe de filmagem, como um documento de passagem). A resposta é simples: considerar o roteiro literatura e, como tal, uma obra artística, o posiciona como um objeto de estudo acadêmico mais “nobre e relevante” e altera completamente seu status enquanto peça textual.

Diante de algo intitulado como arte, nos comportamos de forma inteiramente diferente. Podemos facilmente imaginar as seguintes perguntas sendo entreouvidas nos museus: “Isto é arte? Devo olhar para isto como arte?”. Cabe lembrar que foi almejando se tornar uma obra de arte tão inquestionável e consolidada quanto o romance que o cinema disputou sua entrada no panteão das artes nas suas primeiras décadas. Por outro lado, talvez o roteiro não precise da chancela da literatura para ser publicado, mas é ainda, como veremos a seguir, através dela que corriqueiramente justifica-se sua publicação, mesmo que isso muitas vezes contraponha arbitrariamente os roteiros que seriam arte e aqueles que não o são.

O roteiro e seu autor: seriam os roteiristas de hoje os dramaturgos de ontem?

Se o roteiro é literatura, cabe pensar diante de qual gênero literário estaríamos quando temos em mão um texto dessa natureza. Tomando os gêneros literários clássicos – o gênero lírico, o gênero épico ou narrativo e o gênero dramático – desenha-se uma aproximação bastante óbvia com o gênero dramático, por conta de certas semelhanças estruturais notáveis. Ambos os textos se presumem guias para uma ação dramática posterior, ambos apresentam rubricas de cena, apontam indicações para atores, descrevem o que deve ser percebido visualmente por um público por vir. Os dois são feitos pressupondo uma encenação. Porém, se ninguém discute que as peças teatrais são exemplos de literatura, o roteiro, mesmo se similar em essência, ainda não goza de semelhante status.

Uma multiplicidade de fatores explica esse fenômeno. Em primeiro lugar, estamos muito mais habituados a questionar e sobrevalorizar a intervenção do cineasta no roteiro do que a do encenador na peça teatral. Se o dramaturgo é um personagem central da crítica teatral, no caso do cinema discute-se muitíssimo mais o trabalho do diretor do que o labor do roteirista – e quando a crítica fala deste último, esboça-se amiúde uma existência flutuante e subordinada. Não são raros os exemplos de textos da crítica que sequer mencionam o roteirista, e nomes célebres desse ofício, como o de Charlie Kaufman, capaz de atrair espectadores para os filmes que escreve, são bastante incomuns. Analogamente, denominamos o dramaturgo o autor do universo teatral (ao diretor não é dada tal honra), enquanto no âmbito cinematográfico, dá-se o inverso. É preciso lembrar, no entanto, que mesmo essas noções não são perenes e resultaram de mudanças de mentalidade processadas ao longo do tempo, como bem observam Roger Chartier a respeito do teatro (2002) e Jean-Claude Bernardet sobre o caso do cinema (1994).

O fato é que, na contemporaneidade, o texto ganha no universo teatral uma posição bastante distinta daquela por ele ocupada no cinema. No caso do teatro, não se vê a montagem como produto final e único impulsionado pelo texto, mas é ele que pressupõe uma gama de montagens em potencial, da qual a primeira (original) é apenas uma dentre muitas. Já no cinema, o roteiro é visto como um “documento de passagem” a ser (mais ou menos) alterado e retrabalhado ao longo das filmagens, e em princípio entregue ao abandono total uma vez que essas se completem. Esse aspecto é ainda mais forte em uma série de obras pautadas pela improvisação e/ou por um certo intercâmbio com a linguagem documental, ou em correntes cinematográficas mais comprometidas com a estética visual do que com a estrutura narrativa, como algumas propostas de cinema experimental e de vanguarda. Ou seja, uma vez pronto o filme, decreta-se a “morte” do roteiro. Pois no teatro, dada a sua natureza efêmera, que se opõe de modo radical à fixação das imagens ao longo do tempo (fílmico e diacrônico)5 que caracteriza o cinema, a peça incita sempre novas encenações para que possa se manter viva. E foi justamente essa característica do texto teatral que muito contribuiu para o atraso das publicações desse tipo de literatura. Chartier (2002) fala em sua obra do “estigma do impresso”, que fixaria um texto concebido para ser mutável, adaptando-se às eventuais demandas de diferentes encenadores e prestando-se ao improviso dos atores. Ao mesmo tempo, a publicação drenaria a “vida” do drama, eliminando por completo suas feições cênicas (parcamente indicadas nas marcações de cena), que ficariam a cargo da imaginação do leitor (o que leva Molière e diversos outros dramaturgos a buscarem um leitor ideal, capaz de preencher as lacunas e recriar mentalmente o jogo cênico).

A publicação das peças também permitia ao público atentar para a qualidade de textos “corrompidos” pelos mais diversos problemas de encenação, ao mesmo tempo em que diminuía as vendas das cópias piratas. Em tais versões não oficiais, com frequência surgiam diversos erros e omissões, já que elas dependiam em geral das transcrições de memória feitas por espectadores recorrentes das encenações. Desse modo, a bem documentada resistência de autores como Molière à publicação de seus textos acabou sendo vencida, num movimento que a um só tempo refletiu e impulsionou transformações no estatuto do escritor teatral, contribuindo para que o dramaturgo alcançasse uma certa independência.

Isso posto, cabe ponderar se a publicação de roteiros, ainda tímida, mas cada vez mais frequente, em edições que parecem querer justificar sua existência com paratextos que exortam a incomum qualidade daquele texto ou trazem todo tipo de material extra (fotos do filme, storyboards, entrevistas etc.) seria o signo de uma mudança cultural em curso.

O roteiro e seus leitores

Também Ted Nannicelli, em seu excelente artigo “Why Can´t Screenplays Be Artworks?” (2011), debate algumas das razões pelas quais uma parcela dos acadêmicos não consideram roteiros como amostras de literatura, tomando como exemplo as considerações de Noël Carroll sobre o tema. Nesse texto, ele constrói respostas ao filósofo e teórico de Arte, que, ao longo de diversos textos, se recusou a dar ao roteiro tal status, fraturando, um a um, seus argumentos principais.

Um dos pontos de Carroll é a convicção de que roteiros não são literatura porque não são lidos como tal, da forma como as peças teatrais o são. Carroll acrescenta que nem mesmo as premiações de roteiro costumam partir do material escrito em suas deliberações, utilizando o filme para julgar o valor do texto, o que sublinharia sua condição de subordinação. E aqui é importante pontuar que Carroll toma o sinal de uma transformação cultural muito bem documentada por Chartier com relação ao teatro como uma característica ontológica do meio ao dizer que as pessoas simplesmente não leem roteiros. Ora, as pessoas também não liam teatro na Europa até por volta do século XVII, e essa prática cultural foi se afirmando apenas paulatinamente (lembrando que o famoso Primeiro Fólio que compilava as obras de Shakespeare é de 1623).

Assim como ler teatro implicou o domínio de um código de leitura próprio, ler um texto feito para ser transformado em um produto audiovisual envolve a fluência numa cifra nova. É preciso acostumar-se com a dureza das rubricas de cena, com as descrições pontuais e com as indicações para os atores – e muitos dos primeiros roteiros publicados6 eliminavam esses traços em busca de uma linguagem mais “macia” e palatável.7 Nada disso, no entanto, deveria surpreender ou apresentar qualquer impeditivo, já que cada gênero literário implica a adesão a um código de leitura. Para ler poesia, é preciso alcançar a musicalidade do texto – e o que falar das mil apresentações das poesias moderna e contemporânea, que usam diversos recursos, muitos dos quais visuais, para engajar o leitor ou desafiá-lo?

O roteiro implica três prováveis ordens de leitores: 1) Aqueles interessados em financiar o projeto ou formar seu autor (e isso inclui premiações, bolsas, professores etc.); 2) Aqueles que irão realizar de fato o filme (ou seja, a equipe de filmagem); 3) Um terceiro leitor, não diretamente envolvido com o filme enquanto projeto e que em geral (mas não sempre) é atraído pelo texto após ter contato com a obra audiovisual.

Esse terceiro sujeito pode ser um acadêmico ou um pesquisador da área, mas, na atualidade, observa-se a formação de uma geração de cinéfilos neste perfil. Todos esses leitores, no entanto, precisam ser seduzidos, ainda que certos autores recomendem a assepsia do texto cinematográfico. Cada vez mais, é preciso escrever um roteiro que preveja esse amplo espectro de possibilidades. Ou seja, criar um texto capaz de apresentar as qualidades de seu autor, vender um projeto, engajar uma equipe e (por que não?) ser lido apenas por prazer.

O roteiro e o mercado editorial, ou: Como eu acho os roteiros na livraria?

Num fenômeno semelhante ao das primeiras publicações de teatro, os roteiros publicados8 se apoiam na popularidade do filme e apresentam diversos paratextos que sublinham a qualidade ímpar daquela obra que, diante das demais, mereceria ser impressa. Ou, ao contrário, apresentam uma miríade de materiais sobre o filme no âmbito da qual o roteiro é apenas mais um elemento. Tratarei a seguir de dois exemplos recentes.

As versões publicadas dos roteiros de “Elena” e “O palhaço”

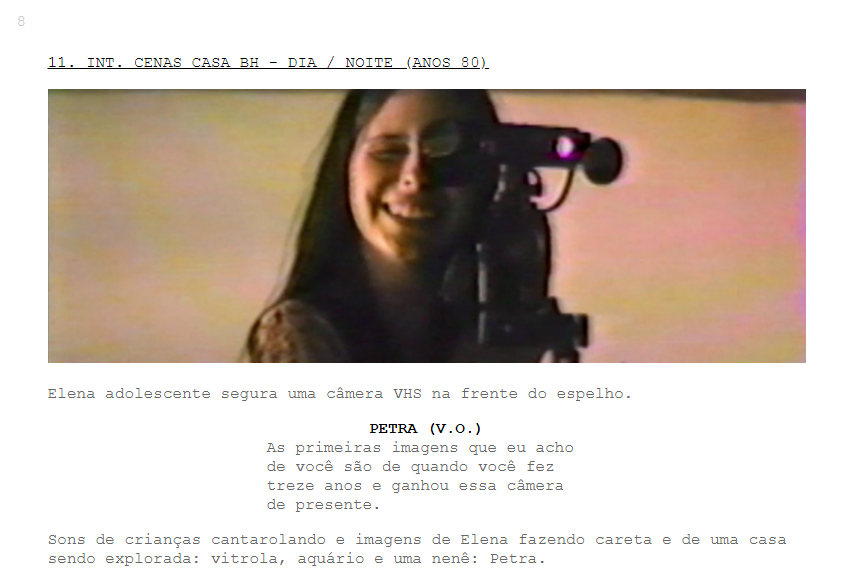

Elena: o livro do filme de Petra Costa (Salles et al., 2014), publicado pela Arquipélago Editorial, usa a nomenclatura “o livro do filme” e traz o roteiro de cerca de 45 páginas (um pós-roteiro)9 apenas ao fim de um volume muito maior, dedicado principalmente a artigos sobre o filme. No fundo, trata-se de uma coletânea de quinze trabalhos sobre o documentário, agrupados ao redor de três eixos temáticos, intitulados: “O filme”, “O tema” e “A Personagem”, com oito, cinco e dois textos, respectivamente. Apenas ao final do volume, passadas 145 páginas, é que surge o roteiro mencionado.

Os paratextos de O palhaço: Roteiro do filme (2012), publicado pelas Edições Sesc SP/Ouro Sobre Azul, cumprem todas as demandas apontadas anteriormente. Há uma nota dos editores e um prefácio de Selton Mello, um dos autores do texto e diretor do filme. Selton Mello justifica a decisão de manter o roteiro em sua forma original (não se trata, portanto, de um pós-roteiro), colocando que “o leitor mais atento vai perceber o que foi cortado, o que foi mudado de lugar na hora da finalização” (2012, p. 3). A nota dos editores, por sua vez, é bem didática e explícita em sua tentativa de formar leitores para o gênero e versá-los nos seus códigos próprios. Eles dizem:

A publicação do roteiro de O palhaço responde ao crescente interesse do mercado editorial brasileiro por textos deste gênero. Com ela, temos a intenção de contribuir para uma mudança de expectativa, mostrando como tornar permanente aquilo que é tido como efêmero, dando ao leitor recursos para compreender melhor o processo de trabalho em cinema. A função principal do roteiro é contar uma história. Ele não é escrito, no entanto, da mesma maneira que um romance, embora não deixe de ter “forma” literária. No roteiro a história é contada por meio de imagens, diálogos e descrições minuciosas das cenas; trata-se de uma “bula”, ou de uma “rota”, determinada e “decupada”, dividida em diferentes estágios: planos, sequências e cenas, com as rubricas técnicas de cenários e diálogos (2012, p. 3, grifos nossos).

Esses dois volumes recentes seguem caminhos distintos em sua tentativa de tornar mais corrente a experiência de leitura de roteiros, ambos partindo do princípio de que já existe uma demanda neste sentido. Ou seja, há um nicho de leitores potenciais para essas obras, porém, o seu entrelugar fica evidente também na disposição das livrarias, na forma como elas são apresentadas/vendidas para esses leitores. Numa livraria, geralmente os roteiros estão na seção de cinema, quando ela existe, e, dentro desta, ficam na parte dos livros técnicos, em geral ao lado dos manuais de roteiro, quase que atuando como uma extensão destes, fornecendo exemplos para quem eventualmente os consome. Ora, a sua substância é muito diversa destes seus parceiros de estante e precisa passar a ser entendida como tal. Compreender o roteiro cinematográfico como literatura e (por que não?) como arte transformará a forma como seus autores, seus leitores e o mercado editorial se posicionam com relação a ele. Você já leu um roteiro, caro leitor? Por que não?10